【ブログ】活動報告:TIVAAへの参加

7月14日から27日の2週間、東京で行われたTIVAA(Tokyo International Vocal Arts Academy)のワークショップに参加しました。

今回は活動報告を、ブログ形式で書いてみようと思います!

- はじめに : TIVAAとは?

- 参加のきっかけ

- プログラムの流れと講師陣

- レッスン

- ジャンニ・スキッキ公演

- 修了コンサート

- 学びを振り返って

1.はじめに : TIVAAとは?

TIVAA (Tokyo International Vocal Arts Academy)は、アメリカ式のオペラ教育を基盤とした声楽ワークショップで、毎年東京で開催されています。メトロポリタン歌劇場やニューヨークの音楽大学など、世界の第一線で活躍する講師の先生方から、個人レッスンやマスタークラス、オペラ・シーンのレッスンなどを通して、直接ご指導して頂く機会が2週間みっちりあり、短期間で幅広い経験を積むことができます。

参加者は学生からすでに舞台経験を積んでいる方まで、幅広い年齢層で、海外からの参加者も多く、国際的な交流の場にもなっています。さらに、声楽家だけでなく、私たちをいつも伴奏で支えてくださるピアニストの方々も参加することができ、演奏面でも充実した学びの機会が用意されています。

レッスンは基本的に英語で行われますが、希望者は通訳をお願いすることもできるため、英語に不安のある人でも安心して参加できます。

日本国内にいながら世界基準の指導を受けられ、毎日が刺激にあふれていて、大きな成長につながるプログラムです。最後には修了コンサートもあり、それまでの学びを舞台で披露する機会も用意されています。

もしご興味のある方は、ぜひ公式サイトをご覧ください:

2. 参加のきっかけ

TIVAAに参加するきっかけは、偶然Instagramでポストを目にしたことでした。ちょうど7月に日本へ一時帰国する予定があり、帰国2日後にプログラムが始まると知ったとき、さらに8月にはニューヨークへ行く予定も重なっていたことから、「これは参加しないといけない運命だ」と強く感じたのを覚えています。当時、私は自分のテクニックの壁に直面していたこともあり、「ここで突破口をつかみたい」という思いで参加を決めました。

ヨーロッパで学ぶ中で、アメリカの歌手たちのレベルの高さを肌で感じてきたことも、この選択を後押ししました。その背景にある教育法に以前から興味があり、「アメリカ式の教育とはどのようなものなのか」を自分自身で体験したいという思いも強くありました。何より、一流の講師陣から直接学べる機会への期待が、私を突き動かしました。

また、TIVAAは文化庁の支援を受けているプログラムで、そのおかげで経済的にも参加しやすい環境が整えられていました。フランスからの渡航費は、もともと帰国予定があったとはいえ負担が大きかったので、とても助かりました。

3. プログラムの流れと講師陣

プログラム期間中は、毎日1〜2コマ(各45分)の個人レッスンに加えて、オペラ《ジャンニ・スキッキ》のお稽古と毎日みっちり勉強の日々でした。文京シビックセンターや御茶ノ水など、東京の複数の会場を巡りながら学ぶ日々は、とても新鮮で刺激にあふれていました。

今回ご指導してくださった先生方は、まさに世界の第一線で活躍されている方々です。

- ホルヘ・パローディ氏:指揮者であり、マンハッタン音楽学校(MSM)のミュージックディレクター。

- ハワード・ワトキンス氏:メトロポリタン歌劇場の副指揮者で、タングルウッド音楽祭のコーディネーターを長年務められたピアニスト。

- ラグナー・コンデ氏:メキシコを代表するオペラ演出家で、世界各国150以上の舞台芸術プロジェクトに携わる。

- 佐藤早穂子氏:メゾソプラノ歌手で、シンシナティ大学音楽院声楽教授。

4. レッスン

今回ご指導いただいた先生方のうち、ホルヘ・パローディ先生とハワード・ワトキンス先生は、ともに Vocal coach として豊かな経験をお持ちです。Vocal coach は日本ではコレペティトールと呼ばれますが、単にピアノで伴奏する存在ではなく、ピアノでオーケストラの響きを再現しつつ、時には指揮者のように全体を見渡しながら歌手を導く重要な役割を担っています。歌手にとっては、作品の解釈や表現を深めるために欠かせない存在です。お二人は数え切れないほど多くの歌手の声を聴いてこられているため、瞬時にその歌手に必要なテクニックや表現方法を見抜き、的確な提案をしてくださるのが印象的でした。

ホルヘ先生は指揮者としてもご活躍されており、その広い視野からレッスンでもオーケストレーションや譜面上の指示、さらには歌詞の意味や関連性を深く掘り下げてくださいました。そのうえで、オペラのキャラクターの心情をどのように声で表現するか、具体的なヒントを与えてくださいました。

一方、ハワード先生は発語の明瞭さや、それを可能にするための技術的アプローチに重点を置いたアドバイスを数多くくださいました。その助言はとても実践的で、すぐに自分の歌に取り入れることができました。

ラグナー・コンデ先生のレッスンは、自身のレッスンだけでなく他の受講生のレッスンを聴講する機会がたくさんありました。受講生がどんなアリアやシーンを持ってきても、すでに作品の背景やキャラクターの人間性、歴史的背景や作曲家や台本作家の関係性までを徹底的に把握されているのが特徴でした。また全ての楽曲の歌詞を暗譜しているだけでなく、ちょっとした音型の変化やオーケストラの動きまでも頭に入っていて、それを独自の解釈として昇華されているのです。こんなにも音楽と演劇が密接に結びつき、譜面や音楽を完全に頭に入れている演出家の先生に出会ったのは初めてで、大きな驚きと感動がありました。歌詞の朗読にも重きを置き、言葉の真意や感情・心理状況を整理しながら、より深い音楽的理解に導いてくださるスタイルは非常に印象的でした。

私自身が今回ラグナー先生から強く教えられたのは、「演出家のようにシーンを俯瞰するのではなく、キャラクターそのものを生きること」の大切さでした。私は長くダンスを学んできたこともあり、どうしても外側から舞台を眺めるような感覚で、動きやドラマのタイミングを考えてしまう傾向があります。しかし、それではリアルな表現にはつながらないということを、先生は身をもって示してくださいました。

ラグナー先生ご自身も若い頃に同じ壁にぶつかり、それを乗り越えるのに時間がかかったとお話しされていました。その言葉は大きな励みになりましたが、同時に、私が「キャラクターの気持ちを生きよう」と意識すればするほど、特に緊張感のある場面では喉を締めてしまい、歌の自由を妨げてしまうことも実感しました。この課題こそ、今後さらに取り組んでいくべきことだと強く感じています。

佐藤早穂子先生のレッスンは、まさにアメリカ式のボーカル指導でした。私にとってアメリカ式のボーカルレッスンを受けるのは初めてで、これまで出会ったことのない概念やテクニック、そして新しいエクササイズを数多く紹介してくださり、まさに目から鱗の体験でした。

このワークショップを受ける直前の半年ほどは、自分のボーカルテクニックが思うようにいかず、ジレンマを抱えることが多くありました。しかし先生は、「それは声種やレパートリーの選び方そのものが変化の時期にあるから」と伝えてくださり、自分の声の可能性をより広い視野で捉えるきっかけとなりました。

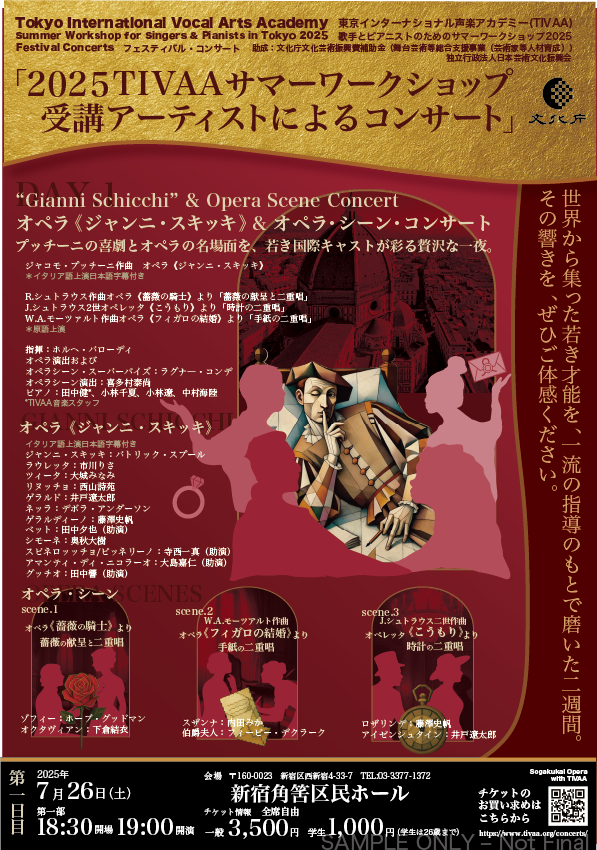

5. ジャンニ・スキッキ公演

2025年はTIVAAが10周年を迎えた記念の年で、特別にプッチーニ作曲のオペラ《ジャンニ・スキッキ》が上演されました。マチネ(昼の部)はこれまでの卒業生を中心に、現在日本で活躍している先輩方が出演し、ソワレ(夜の部)は今年の参加者を中心とした公演と、いくつかのオペラ・シーンの抜粋が披露されました。私はソワレにてラウレッタ役を務めさせていただきました。

この作品は音楽的にも複雑な部分が多く、2週間という限られた稽古期間で仕上げるのは大きな挑戦でした。ラウレッタのアリア「O mio babbino caro」は誰もが知っている有名曲だからこそ大きなプレッシャーがありましたが、お稽古を重ねるにつれてラウレッタの感情や状況に自然と入り込めるようになり、むしろ歌いやすくなったのが印象的でした。一方で、ラウレッタはアンサンブルが少なく、特にコミカルな演技などで盛り上がる場面を袖で見ていることが多かったので、羨ましさを感じる瞬間も多々ありました。それでも舞台全体の流れの中で役割を実感し、仲間と一緒に作品を作り上げる喜びを強く味わうことができました。

6. 修了コンサート

プログラムの最終日を締めくくる修了コンサートでは、モーツァルト作曲オペラ《フィガロの結婚》からスザンナのアリア「Deh vieni non tardar」を歌いました。ハワード先生のピアノに導かれ、2週間の学びを胸に臨んだこの舞台は、自分の中の変化を確かめるような時間でした。集中的なレッスンと稽古を経て駆け抜けたこの二日間は、大きな達成感とともに、この夏を象徴する忘れられない思い出となりました。

7. 学びを振り返って

今回のワークショップは、まさに今の自分にとって必要な機会だったと感じています。マインドの面でも大きな刺激を受け、この半年間ずっと迷い続けていたテクニックやレパートリー、そして声種に関する課題に、新しい道筋を示していただきました。

同時に、もっと世界に出て、多くの人の歌に触れ、さまざまな先生方から学ぶことの大切さを改めて実感しました。今回の経験を出発点に、さらに広い視野と柔軟な心で、自分の音楽を磨いていきたいと思います。

今回の長いブログを最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。TIVAA東京サマーワークショップでの経験は、私にとって大きな学びと気づきの連続でした。このような学びの場を与えてくださった、開催に携わったすべての方々に心から感謝いたします。

この記録が、少しでも読んでくださった方の心に響いたり、音楽や舞台に関心を持つきっかけになれば嬉しく思います。

※本ブログに掲載しているオペラ《ジャンニ・スキッキ》の舞台写真は、すべて 撮影:長澤直子さん によるものです。